INFORMATION

お知らせ

- コラム

- 2021/01/29

「エヴァ」と「進撃の巨人」にみる危機への立ち向かい方

こんにちは、タクトピアの長井です。今回はたまたま思いついた趣味っぽい題材でアントレプレナーシップに言及してみようという実験的な記事となります。作品を知っている方も知らない方も、肩の力を抜いてお楽しみください。(軽度ですが文章内にネタバレ要素があります。予めご了承ください)

はじめに

今週は、ある意味でお祭り騒ぎになるはずだった。「エヴァンゲリオン(エヴァ)」シリーズの最終作である「シン・エヴァンゲリオン劇場版」が先週末に公開される予定だったからだ。残念ながらコロナの影響で公開は延期となったが、遠からず公開となりその四半世紀におよぶ歴史が完結するだろう。かたや、アニメをはじめとして大きなムーブメントとなった「進撃の巨人」も、単行本あと1巻を残していよいよ終幕へと向かっている。どちらのファンでもある私としては、どちらもが幕切れ間近というこのタイミングでどうしても書きたいことができてしまい筆をとっている。

きっかけはメンバーの発言

きっかけは、自分の会社のメンバー(平成ひとケタ生まれ女性)が放った一言だった。「エヴァの主人公の悩みって全然理解できない」と。ファンの端くれを自認している私としては当然説明を試みた。「青年期のアイデンティティの葛藤を描いているんだ」とか「自分の存在意義を問い続ける苦しさがね」とかなんとか、従来たくさん考察されている文化論を記憶から引っ張り出しつつ、説明してみた。でも彼女の意見はもっとシンプルだった。「敵(使徒)に攻撃されている世界で、自分が敵と戦えるチカラがあるのに、『本当に自分がやりたいのはエヴァに乗ることなのか』って悩むって…やりたい云々とかそういうレベルじゃなくない?」と。「なんか、その悩みって本当に謎で、たとえばゾンビとか巨人に食われかけてるのに『なんでこの巨人とゾンビを殺さなければいけないのか?おれにその使命はあるのか?』みたいな問いを立ててる感じで違和感半端ない」ということなのだ(補足:彼女は「進撃の巨人」のみならず米国のゾンビものTVドラマ「ウォーキング・デッド」の大ファンでもある。私もだが)。

そこまで聞いたときに、ピンとくるものがあった。たしかに、この2つの作品は共通点も多い。たとえば敵が謎の生命体であること、主人公が思春期の少年であり「異能の能力で危機に立ち向かう」ストーリーであること、その異能で戦う巨体の戦闘シーンはウルトラマンなど昭和の特撮に強いインスピレーションを受けていること、など。しかし一方で、実は物語に組み込まれている構造が真逆のところがある。それは一言でいうと「危機に立ち向かう個人(主人公)と組織の関係」だ。

「エヴァンゲリオン」の場合

まず基本情報を押さえるために、エヴァの概要から見てみよう。旧TVアニメシリーズの「新世紀エヴァンゲリオン」が世の中にリリースされたのは1995年。バブル崩壊直後のタイミングで、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件と国家レベルの深刻な事件が続いていた年だ。当時私は小学校6年生で、茨城県の田舎で暮らしながらニュースで流れてくる衝撃的な映像に世紀末を感じていた(そう、当時は20世紀だった!)。ちなみに、庵野監督は「ふしぎの海のナディア」などのヒットを飛ばしたのちの35歳だった。

物語は、14歳の主人公シンジが突然地球防衛軍的な組織(特務機関ネルフ)の司令官である父親に呼ばれ、巨大ロボット(実際は汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン)のパイロットとして「使徒」と呼ばれる謎の生命体と戦えと命令されるところから始まる。「エヴァに乗れ、シンジ」という無茶ぶりに対して「そんなのできっこないよ!」という当然の押し問答の末、シンジはなんとか父親の期待に応えようとエヴァに搭乗することになる。

その後さまざまなエピソードを通してたびたびテーマになるのは「エヴァに乗る(使徒と戦い世界を救う)」か「乗らないか」というシンジの葛藤だ。この作品世界では、エヴァに乗ることができるのは14歳の特別な資質を持つ子どもだけで、容易に代わりは見つからない。したがって、父親を含め、周囲の大人たちのシンジへの期待は極めて大きい。その期待に応えたい反面、エヴァに乗り戦うことで生じる自分へのダメージ、意図せず他者へ与えてしまう被害、結局利用されているだけなのではという不信などさまざまなネガティブ感情に苛まれ、たびたびシンジは「もうエヴァには乗りません」と宣言し基地を逃げ出したりするのだ。

危機と主人公の間に立ち塞がる「組織」

個人的には、この葛藤はなんとなく分かる気がしていた。だが、冒頭に紹介した弊社メンバーの言葉を聞いて改めて考えると、たしかに違和感もある。自分が動かなければ世界が崩壊してしまう危機を目の前にして、そして自分にはそれを何とかする能力を備えているのに、「自分が乗るべきなのかどうか」と悠長に悩んでいる暇なんてあるのか?という。なんというか「危機と主人公の距離が遠い」のだ。

いろいろ考えてみて、その要因は「組織」にあるのではないか、と思うに至った。主人公シンジはエヴァを動かせる資質を持つが、エヴァはネルフの技術と大勢のスタッフの労働力なしには建造もできないし運用もできない。おそらくシンジ1人では物理的に搭乗することもできないのではないか。つまり、エヴァは「兵器」、シンジはその「パイロット」に過ぎず、それらを運用して危機に立ち向かっている主体はあくまでネルフという組織なのだ。シンジの視点からいうと、そのネルフが勝手に設定した「使徒と戦う」という使命を唐突に負わされているわけで、危機感は自分事になっていない。それなのに過大な期待を背負わされたり危険な目に遭ったり他人から非難されたりするのは「やってられない」という状況なわけだ。だからこそ、たとえ世界の存続がかかっていようと悩みは尽きないし、逃げたくもなる。

「進撃の巨人」の場合

一方の「進撃の巨人」についても概要から振り返ってみよう。「別冊少年マガジン」で連載が始まったのは2009年。前年に米国で発生した金融危機(リーマンショック)が世界全体に波及し、電機業界をはじめとして日本の経済も激震していた時代だ。国内の政治の世界では民主党が歴史的大勝を果たして政権交代を実現したタイミングでもある。作者である諫山先生は当時23歳、「進撃の巨人」は連載作品として初作である。ちなみに当時、私自身はIBMのコンサルタントとして3年目を過ごしており、仕事の面でもリーマンショックの影響は身をもって体感した。

「進撃の巨人」の作品世界は独特だ。人を喰らう謎の存在「巨人」から身を守るために三重の円形の壁を築き、その中で中世的な暮らしを送る人類。だが100年の平和は巨人たちの侵攻により破られ、母親を目の前で食い殺された主人公エレンは、巨人を1匹残らず「駆逐してやる!」と固く心に誓って、巨人と直接の接触・戦闘をおこなう組織「調査兵団」に15歳で入団する。その後、エレンは自らを巨人に変身させられる能力を発現させ、その強大な力をもって兵団の仲間たちと人類復興のための戦いを続けていく。

危機に密着する主人公

改めてエヴァと比較してみると際立つのは、危機(巨人)に対するエレンのもつ強烈な憎しみであり、目的意識だ。母親を目の前で食い殺されるという原体験から発している「駆逐してやる!」は彼の行動原理として作用し続けている。さらに興味深い違いとしては、彼の巨人の能力は兵団から「兵器」と認識されてはいるものの、その実態はエレン本人の変身であるため、エレンの意思一つでその能力を使うことができるところだ。巨人化の能力を使うために、エヴァのような開発や修理を兵団が担当することはない。エヴァの見せ所の一つである発進シークエンスのような長いプロセスもなく、巨人への変身は「カッ」といつも一瞬であることも象徴的な違いだ。エレンの視点から言えば、巨人を駆逐する物語の主人公は自分自身であり、各兵団やイェーガー派といった「組織」は目的達成のために自分が巻き込んでいく相手である。ここでは組織が危機と個人の間に割り込むことはなく、むしろ危機と個人がゼロ距離で密着しているような状態だ。エレンに降りかかる運命はシンジに負けず劣らずヘビーなものだが、彼はそれをまさに不屈の精神によって打開していくのである。

両作品で描かれている主人公の立ち位置はこのように対照的なのだ。組織が把握した危機に巻き込まれるかたちで、いわば間接的に危機に相対するシンジ。かたや、強烈な原体験により危機の解決に直接的にコミットし、組織を巻き込んでいくエレン。この対比をしてみたうえで、我々は何を学びとして得るべきなのだろうか。今回はあえて、私の専門であるアントレプレナーシップ(課題発見解決のための思考行動)の観点から考えてみよう。

アントレプレナーシップの観点から主人公たちを見てみる

まずは、思い切って私自身の直感に問うてみよう。上記のような対比をしてみて、正直共感してしまうのはエレンのほうだ。自分自身、リーマンショックをきっかけに教育分野でスタートアップを立ち上げ、アントレプレナーシップ教育を専門として過ごしてきた身体感覚を素直に当てはめてみると、まずもってアントレプレナーシップの発揮の第一条件は「強烈な問題意識」であり、その根っこにあるのは自身が自覚的にもつ強い感情だ。エレンの場合は前述のように「巨人を駆逐してやる」という憎しみの感情があり、加えて実は作品内では「いつか自由を獲得してこの目で壁の外の世界を見てみたい」というポジティブな感情(憧れや好奇心)も描かれている。それらの感情の強さこそが調査兵団への憧れを生み、使命感となり、世界の情勢を引っ繰り返しうる巨人の能力を発現させるきっかけともなったのである。自分の想いが第一。目的を同じくする組織があるなら「全部オレに投資しろ!!」という発言には、清々しいほどの我の強さが感じられる。

一方、この点におけるシンジの煮え切らなさは相当なものだ。前述のとおり、世界に降り掛かっている危機が自分事になっていないため、彼の行動の拠り所は「世界を守りたい大人たち」をはじめとした他者の感情に乗っかってしまい、彼自身と他者の考えのギャップが露見するたびに苦悩でのたうち回ることになる。エレンが「我が強い」派の最右翼なら、シンジは圧倒的に「我がない」派の代表選手だ。だからこそ、エヴァを観ながら人はシンジの「我のなさ」にヤキモキし、ときどき見せる「我」の片鱗に一喜一憂したりする。

SDGs教育の盲点

いまこう書いてみてふと思い浮かぶのは、教育業界で一種のブームともなっているSDGs(持続可能な開発目標)の学習に巻き込まれている生徒たちの姿だ。SDGsは2015年の国連総会で採択された、持続可能な社会をつくる2030年までの行動計画であり、日本の教育現場にも学習テーマとして相当程度入り込んでいる。それ自体は素晴らしいことだ。だが、生徒視点でのSDGsの「教えられ方」を見ると、その実態はシンジの苦悩に近いのではないかと思うことが多い。

授業で唐突にSDGsという単語に出会い、世界のさまざまな社会問題(危機)を教科書その他のメディアで知ることになる生徒たち。ICT活用を謳っている学校なら動画の調べ学習も容易だし、なおさらだ。さらに力を入れている学校なら、その問題に詳しいプロを呼んで講演会をしたりもする。情報としてはやたらとリアルに迫ってくる「危機」…でも「それって僕に関係あるんですか?」と思わずにはいられない生徒も多いだろう。なぜなら、すべての情報は彼らの外から投げつけられるだけだから。彼らの中に眠っている感情の種を呼び起こす工夫を講じない限り、危機と彼らは繋がらない。シンジのような苦悩が生まれるだけだ。エヴァのストーリーの各所に登場し、すべての状況を俯瞰しているかのような言動をするキャラクター・カヲルに対してシンジが叫んだセリフ「君が何を言っているのかわからないよ!」がこれほどシンクロする状況もないのではないか。

エヴァ的な文脈で「組織」が果たす役割

と、ここまで書くと、私が圧倒的にエレンの肩を持つような印象があるかもしれない。が、エレンがアントレプレナーシップの観点から理想的な人物かというと、それはかなり怪しい。というか危うい。彼の場合、前述の強い感情から発する信念が独自の「正義感」を生み、基本的に物語が始まってから今まで他者の意見でそれを曲げたことがない。結果として現在(単行本33巻)の段階においては、かつての仲間さえ置き去りにする勢いで独自の正義を執行し、世界のほとんどを敵に回すような状況になっている。「英雄と狂人は紙一重だ」という某ゲームの有名なセリフがあるとおり、個人が自身の信条のみを頼りに危機(目標)に向かって突進してしまうとき、その成果が最終的に世界のためにならない危険性も多分に孕んでいる。

その点、エヴァの世界ではシンジと危機の間にはさまった邪魔者のように見えていたかもしれない「組織」が、ある意味、世界(自分以外のみんな)の代弁者として個人の視野を広げ、考え方のオプションを示す役割を果たすことも事実なのだ。例えば、パイロット仲間のアスカがエヴァに乗ることを肯定的に捉えていることはシンジに新しい価値観のヒントを与えただろうし、諜報員の加持から「(上司である)ミサトを守ってやってくれ」と信頼を寄せられたときには新しい使命感が生まれただろう。人間は社会的動物として、異なる価値観や強みを持つ者同士が共通の目的に向かって行動するときにチームとなり、より大きな成果にたどり着く可能性を常に秘めているのだ。実際、エヴァの旧TVアニメシリーズと旧劇場版では、そうした他者への興味/希望/欲求を自覚し、自己肯定できるようになったシンジが、最終的に世界の破滅を救った(と思われる)描写で物語が完結している。

※新劇場版ではどんな結末が用意されているのか楽しみで仕方がないが、結末予想をするのは今回の主旨ではないのでいったん置いておく。

アントレプレナーシップへ向かう2つの道

さてこう考えてくると、エヴァ(シンジ)と進撃の巨人(エレン)の2つのケースは、アントレプレナーシップを発揮する際に重要となる2つの側面を示してくれているのかもしれない。エレンから学べるのは

・原体験から強い感情が生まれる

・強い感情から問題意識が生まれる

・問題意識から行動が生まれる

・行動から成果が生まれる

といったアントレプレナーシップの発生原理そのものであるが、ただその一方で

・強い感情ゆえに孤立しがちであり、目指す成果と組織(ひいては社会/世界)との間にギャップが生まれる

といった危険性も併せ持つ。一匹狼にもなりがちなこのタイプの人物が、最終的によき相棒や仲間に出会って世界に良い成果をもたらす、というのが理想的なストーリーだろう。ある種、スティーブ・ジョブズのような卓越したカリスマ型の起業家に見られるケースなのかもしれない。

一方、シンジのようなタイプは

・意志ありきではなく所属ありきでスタート

・「上」あるいは「外」から指令が降ってきて困惑する

・なかなか自分事にならないので辛い思いをする

といったネガティブな側面もあるものの

・組織の中にポジションがあり、視点を複線化するための支援が期待できる

・多様なリソース(人、資金、技術)が投下されるため、最終的に大きな成果を成し遂げる可能性がある

というポジティブ面も多分にある。周りのサポートや相互作用を通して少しずつ自分自身の意志を確立して花開いていくイメージだ。どちらかというと、個人の起業家として名を馳せずとも、企業のヒット商品を生み出し続けるような企業内起業家(イントレプレナー)の多くはこうしたスタートを切っているのかもしれない。

危機の時代。私たちの中のシンジとエレン。

強調したいのは、どちらの物語も、私が言及したことよりも遥かに多くの豊かなトピックと論点を含んだ作品であり、「文学」として後世に遺されるべきテーマを内包しているということだ。そのうえで今回は、敢えてアントレプレナーシップの側面から切り込んでみた場合、2つの物語にはある意味で真逆の危機へのスタンスが組み込まれていることを発見することができた。シンジとエレン、この2人のキャラクターはもちろんフィクションだが、私たちがさまざまな問題や危機に直面するとき、私たちのなかにもシンジ的性質とエレン的性質が沸き起こってくることを感じることができるだろう。ただでさえ現代は、新型コロナウィルス(covid-19)のような世界規模のパンデミックが起こったり、地震や台風のような天災についても警戒が強まるなど、危機がより身近になった時代といえる。そのような時代だからこそ、私たちは双方の主人公の危機への立ち向かい方を十分に味わったうえで、自分自身らしい配合でアントレプレナーシップの発揮のための努力のなかに組み込んでいったら良いのではないかと思う。

あとがき

ここまで読んでくださった方、ありがとうございます。金曜の夜の開放感で書き始めた記事が意外と長くなってしまいました。最後に、教育文脈での補足をして終わりたいと思います。

前提として、新型コロナウィルスをはじめとする危機が頻繁に到来する時代において、アントレプレナーシップはすべての人が学ぶべき教養科目だと私は思っています。企業を登記して立ち上げるといったテクニカルな面はいっさい関係なく、「危機(社会問題)を察知し、自分ができることは何かを考え、行動する」という、心構え(マインドセット)に近い目的を主にイメージしています。例えるなら、別にプロの選手になるわけでなくても学校に「体育」という科目が存在し、私たちの身体を丈夫にしたり健康増進を図ったりして、よい人生が送れる役割を果たしているのと同じような位置づけです。

アントレプレナーシップを発揮する最初にして最重要のステップは、前述のとおり「原体験」だと考えています。人生のなかで遭遇する数々の体験のうち、いくつかが心の琴線に触れ、自分自身の強い感情を引き起こします。あえて数式っぽく書いてみると

原体験の質 = 体験の総量(強度 x 頻度) x 受け取る感度

といった感じでしょうか。

まず体験の総量のほうからみていきましょう。「進撃の巨人」のエレンの場合は「巨人に襲われ、母親を食い殺される」というとてつもない悲劇を原体験としています。頻度はたったの1回ですが、その強度は絶大だったでしょう。しかし、教育としてこのレベルの強烈さを意図的に提供しようと狙うのは非現実的です。現実的には、複数カ年にわたってさまざまな刺激を提供できる実体験を伴うプログラムを配置し、どこかのタイミングで生徒の琴線に触れることを確率論的に期待する、ということになります。学校教育であれば、修学旅行や文化祭など既存の行事を活用できるかもしれませんし、土曜講座や長期休暇中の希望選択制のプログラムを企画するようなケースもあり得ると思います。タクトピアがこれまで得意としてきた「非日常の学び」はここに当てはまります。

ただ、実はあとがきとしての力点は次の点、「受け取る感度」のほうにあります。日々の授業や生活のなかからでも深い学びを得るように感度を高めておくことで、見た目の体験の強度が小さくても、原体験の質を上げることは可能だと考えます。逆にいうと、せっかく豪華な内容の行事やプログラムを頻繁に配置しても、生徒の感度が伴わないと「無駄撃ち」に終わる危険性もあります。

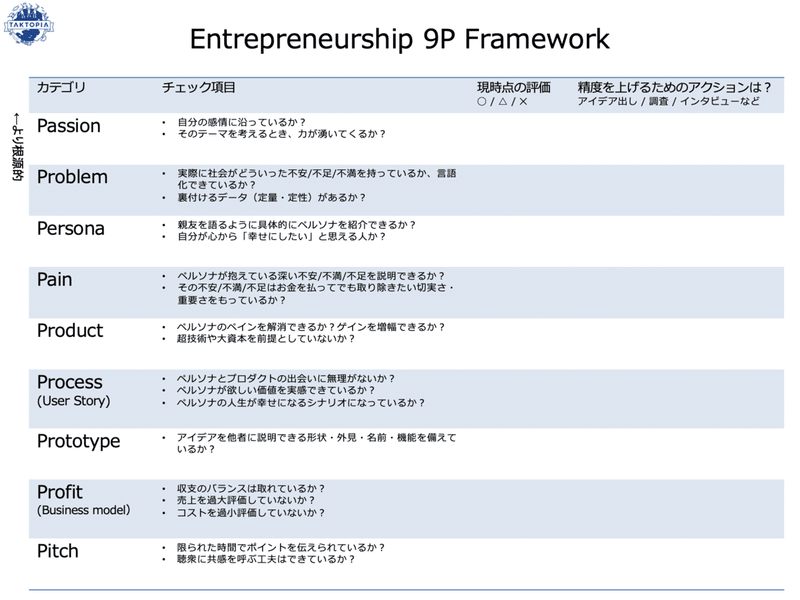

「感度」を高める、という観点は比較的新しいかもしれませんが、タクトピアとしては、もともと運用しているアントレプレナーシップの9つのPのフレームワーク(下図)に加えて、0個目のPのPerception(気づき)として組み入れ、学校向けプログラムで試行しはじめています。

具体的には、

・アートを用いた感性ワークショップ

・Lego Serious Play Methodを応用した表現ワークショップ

といったコンテンツの組み入れもありますし、プログラム内での工夫として

・振り返り(リフレクション)

の重要性を強調して習慣づけてもらう、という事例も増えてきました。ある意味、振り返りが体験の意味を回収するための中心的な活動であると言えそうなほど、私のなかでは重要性が増しています。

ここまで原体験の話を中心にしてしまいましたが、記事を書いてみてシンジのケースである「組織の効用」も大事だなと改めて思いました。とくに日本においてはまだまだ大企業文化も強く、マッチョな強い個人が一人で世の中を変えるというよりはチームプレーが重視される文化ではあります。最初に揺るぎない意志があるわけではなくても、誰かからの継承であったりフラットな対話から集合知的に意志が生まれたりするケースも無視できないと感じています。学校という社会の縮図のなかで、原体験の創出と組織内での意志の醸成がバランス良く実現できる学びの環境デザインに関われたらいいなと、個人的には改めて思いました。

それでは、長文にお付き合いいただきありがとうございました。